欠損障害(腕の一部を失った場合)について

上肢の欠損障害とは、上肢の一部を失うことです。

それが、肘関節以上なのか、手関節以上なのかなどの事情によって、等級が異なります。

| 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1級3号 |

|---|---|

| 両上肢を手関節以上で失ったもの | 2級3号 |

| 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 4級4号 |

| 1上肢を手関節以上で失ったもの | 5級4号 |

機能障害(可動域制限)について

機能障害(可動域制限)とは、関節の動きが制限されていることです。

| 両上肢の用を全廃したもの | 1級4号 |

|---|---|

| 1上肢の用を全廃したもの | 5級6号 |

| 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 6級6号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |

10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |

■ 一般論

機能障害(可動域制限)をもたらす原因が画像等によって認められることです。

この点については、怪我の内容によって異なるため、

①骨折の場合

②軟部組織損傷の場合

③神経損傷の場合

に分けて説明します。

■ 具体例1(骨折の場合)

実際に機能障害(可動域の制限)が生じていることを前提に

①関節部分の骨折か

②骨癒合状況

③元々の骨折の態様

がポイントになってきます(これらは独立の要件ではなく、総合考慮される要素です)。

要するに機能障害(可動域制限)をもたらす原因が客観的に認められることが重要だと考えられています。

たとえば、手首を捻挫し、その後に手首が動かなくなったと主張しても、それを裏付けるような画像上の根拠が存在しなければ、機能障害として後遺障害認定を受けるのは難しいと考えられます。

具体的には、関節部分を骨折しているか、骨折部分は癒合しているか、癒合しているとしても歪みなどが残っていないかといった事情が考慮されます。

また、それに加え、元々の骨折の程度も重要だと思われます。

つまり、開放性粉砕脱臼骨折のような激しい骨折の場合には、骨癒合は良好であったとしても、骨折時に軟部組織を激しく損傷していることが容易に想像されますから、客観的に機能障害の原因があると認定され易いと思われます。

結局、これらの要素を総合的に考慮し、医学的な観点から機能障害(可動域制限)の存在を合理的に説明できるのか否かがポイントです。

■ 具体例2(軟部組織損傷の場合)

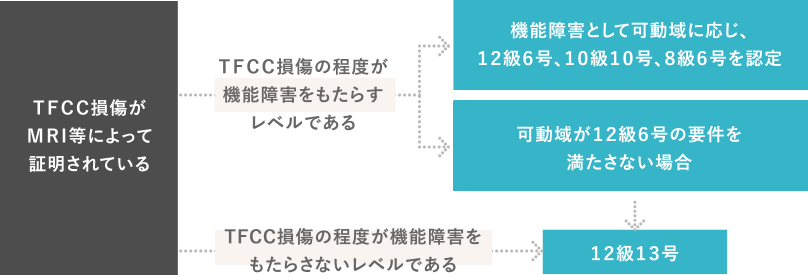

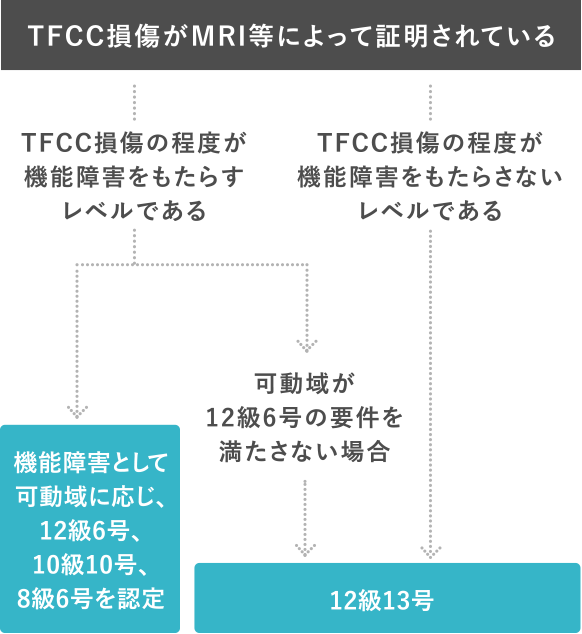

TFCC損傷などがその代表例です(詳しくは「TFCC損傷」の欄をご覧ください)。TFCCは骨ではなく、軟部組織であるため単純レントゲンには描出されません。

ポイントは、MRIや関節鏡検査(手術をする場合)によってTFCCの損傷を証明することです。

それが難しい場合には、14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)又は非該当の認定に止まる可能性が高いと考えられます。

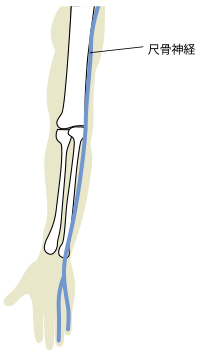

■ 神経損傷の場合

尺骨神経麻痺がその代表例です。つまり、運動神経が損傷し、自らの意志で動かせなくなってしまったという場合です。

詳しくは「傷病毎(尺骨神経麻痺)」の部分で述べていますので、そちらでご覧ください。

変形障害の後遺障害について

変形障害とは、偽関節を残すもの、又は、長管骨に癒合不全を残すものをいいます。

また、偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。

| 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を 残すもの |

7級9号 |

|---|---|

| 1上肢に偽関節を残すもの | 8級8号 |

| 長管骨に変形を残すもの | 12級8号 |

傷病名ごと

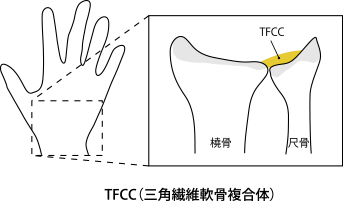

■ TFCC損傷とは

たとえば、自転車やバイクに乗っていて、手を突いて転倒したような場合に、このTFCC損傷を引き起こします。

■ TFCC損傷の立証のポイント

下記検査によってTFCC損傷の存在を証明すること

①MRI検査

②関節造影検査(造影剤を使用したレントゲン検査)

③関節鏡検査(手術を行う場合は関節鏡を用い、直接受傷部位の確認が可能です)

ちなみに、TFCCは骨ではないため、単純レントゲンでは撮影できません。

| 1上肢の3大関節中の1関節の用を 廃したもの |

8級6号 |

|---|---|

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |

10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの |

12級6号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号 |

尺骨神経麻痺

尺骨神経麻痺

皆さんも肘の内側をぶつけたとき、指先(小指側)までビリッと痺れる感覚を味わったことがあると思います。それが尺骨神経です。

交通事故では、骨折によって尺骨神経を損傷したり、自転車で転倒し肘を打撲して尺骨神経を損傷したりすることがあります。

■ 尺骨神経麻痺における後遺障害等級

麻痺が生じている部位やその程度に応じ、様々な等級が考えられます。

1手の小指の用廃(13級6号)、1手の薬指の用廃(12級10号)、局部の頑固な神経症状(12級13号)、手首の機能障害(12級6号)などが考えられます。

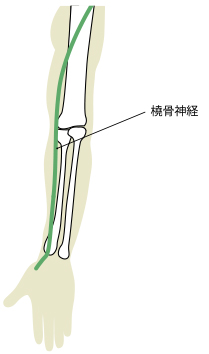

■ 橈骨神経麻痺とは

■ 橈骨神経麻痺とは

交通事故では、骨折等によりこの神経が圧迫や損傷を受け、橈骨神経麻痺・正中神経麻痺の症状を発症することが考えられます。

橈骨神経支配領域の麻痺や感覚障害などが生じます。具体的な症状は、どの部位で神経が障害を受けているのかによって異なるといわれています。

代表的な症状としては、手首の伸展(背屈)ができなくなるといったものが挙げられます(下垂手)。

下垂手の症状

■ 橈骨神経麻痺における後遺障害等級

橈骨神経麻痺により、手首の自動運動が困難になる場合(下垂手)には、機能障害として、10級10号、12級6号などの認定が考えられます。

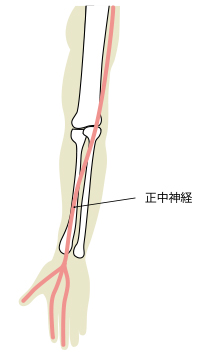

■ 正中神経麻痺とは

■ 正中神経麻痺とは

交通事故では、骨折等により正中神経が損傷や圧迫を受け、正中神経麻痺の症状を引き起こすことが考えられます。

正中神経支配領域の感覚障害や麻痺などの症状が生じます。具体的な症状は、正中神経の障害がどの部位で生じているのかによって異なるといわれています。

典型的な症状としては、手指の屈曲(曲がらない)が制限されたり、手指の屈曲が制限されたりします。

■ 正中神経麻痺における後遺障害等級

手首や手指の機能障害として、その程度に応じ、後遺障害等級認定される可能性が考えられます(具体的な等級は、手首・手指の機能障害の欄をご覧ください)。

また、痛みや痺れといった神経症状として、12級13号などの認定可能性も考えられます。

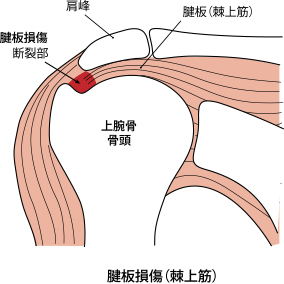

■ 腱板損傷とは

交通事故では、自転車やバイクでの転倒事故でよくみられます。

腱板を損傷すると、運動時痛と共に、安静時痛や夜間痛を認めることが多いといわれています。

| 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |

|---|---|

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |

10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの(※) | 12級13号 |

※腱板損傷が画像上認められても、機能障害(可動域制限)がそれほど生じていない場合には、神経症状として12級13号の認定に止まる場合も考えられます。

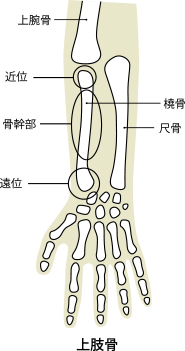

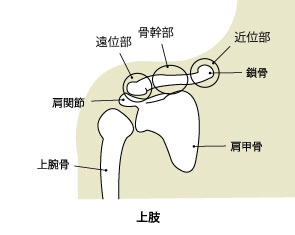

■ 部位の説明

■ 部位の説明

遠位部とは、要するに、体の中心から遠い部分、近位部とは近い部分を意味します。

橈骨遠位部とは、橈骨の中で体の中心から遠い部分ですから、つまり、手首の部分。近位部とは、体の中心に近い部分ですから、肘の部分です。

また、近位部と遠位部の間の部分を骨幹部といい、その部分の骨折を骨幹部骨折といいます。

一般的には、関節に近い近位部や遠位部の骨折の方が回復しづらく、また、後遺障害を残しやすいといえます。

主な後遺障害等級として、機能障害と神経症状の場合をご紹介します。

| 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |

|---|---|

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |

10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号※1 |

| 局部に神経症状を残すもの | 14級9号※2 |

※1 関節内骨折で、癒合後も関節内に不整を残しているとしても、それが可動域制限をもたらすほどのものでない場合には、神経症状としての12級13号に止まる場合があります。

※2 関節内骨折ではなかったり、関節内骨折であっても骨癒合が良好であったりすれば、14級9号の認定に止まる場合があります。

骨折に伴う神経症状については、「その他の神経症状」をご覧ください。

立証手段としては、レントゲン画像が基本です。また、関節内の骨折線の状況を正確に把握するためにはCTが有用です。

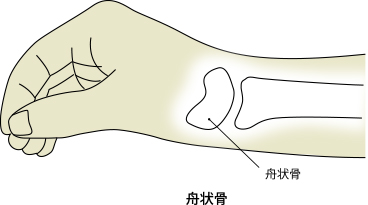

■ 舟状骨とは

親指の付け根付近の骨です。

手を強くついて転倒した場合などに舟状骨骨折が生じます。

| 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 8級6号 |

|---|---|

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの |

10級10号 |

| 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 12級6号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号※1 |

| 局部に神経症状を残すもの | 14級9号※2 |

※1 関節内骨折で、癒合後も関節内に不整を残しているとしても、それが可動域制限をもたらすほどのものでない場合には、神経症状としての12級13号に止まる場合があります。

※2 関節内骨折ではなかったり、関節内骨折であっても骨癒合が良好であったりすれば、14級9号の認定に止まる場合があります。

骨折に伴う神経症状については、「その他の神経症状」をご覧ください。

舟状骨骨折は、見逃され易い骨折として有名です。通常のレントゲン撮影(手関節2方向撮影)では骨折線の発見が難しいためです。そこで、舟状骨骨折に適した撮影法を用いてレントゲン撮影を行う必要があるといわれています。また、CTやMRI撮影も有効と考えられています。

■ 鎖骨骨折とは

体の中心から遠い側から、遠位部、骨幹部、近位部とされ、この区別は重要です。

| 肩関節の機能障害(可動域)制限 | 程度に応じ、8級、10級、12級 |

|---|---|

| 鎖骨の変形障害 | 裸体になったとき、変形が明らかに わかる程度のものであれば、12級5号 |

| 肩の神経症状(痛み等) | 14級9号又は12級13号 |

(詳しくは、「その他の神経症状」をご覧ください)

骨幹部骨折や近位部骨折の場合には、なかなか機能障害(可動域制限)や12級13号の認定を受けるのは難しく、多くの場合、14級9号の認定に止まるものと思われます。

外観上明らかな変形があれば、骨幹部骨折等であっても、12級5号の認定可能性は存在します。

交通事故のダメージを乗り越え、

前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は

3つの約束をします。

交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。

私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。

ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。

これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.