その他の神経症状における後遺障害等級について

| 局部に神経症状を残すもの | 14級9号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号 |

傷病別の等級認定ポイント

骨折し、骨癒合はしたものの、その部分に痛みが残った場合の後遺障害について解説します。

これから述べる考え方は、多くの骨折事案に妥当するものです。ただし、骨折部位、態様は極めて多様であるため、全てに等しく妥当するわけではありません。

たとえば、骨折に伴い末梢神経障害(尺骨神経麻痺、腓骨神経麻痺等)が生じた場合などは、これとは異なった配慮が必要となり得ます。顔面骨骨折も少し異なった配慮が必要ですので、これらは改めて後述します。

14級9号認定のポイント

① 骨折していたこと

骨折に至らない骨挫傷(骨に傷が付いて炎症を起こしている状態)の場合には、骨折の場合に比べ14級9号認定の可能性は低く、後述の「むち打ち以外の打撲・捻挫」類型と同様に考えることになります。

② 骨折部位

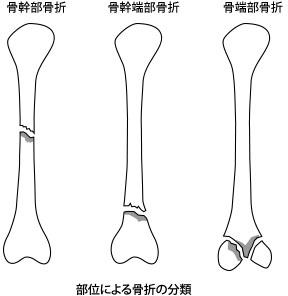

骨折部位による分類としては、骨幹部骨折、骨幹端部骨折、骨端部骨折に大別されます。

骨端部骨折のように関節部分へのダメージが考えられる場合には、骨癒合が良好であったとしても、その部分に痛み等の神経症状を残せば、14級9号は比較的認定され易いといえます。

これに対し、骨幹部骨折の場合には、骨癒合すれば痛みも残りにくいと考えられるため、骨端部骨折に比べると、14級9号の認定は受けにくい傾向が存在します。

肋骨などのように動かす部分ではない部位の骨折についても、同じように考えることができます。ただし、変形が残っていたり、元々の骨折の状態が激しいものであったりすれば、痛みを残し易いといえるため、14級9号の認定可能性は高まると考えられます。

③ 症状が一貫していること

痛み等の症状が最初から一貫して存在することが重要です。

通院頻度はどの程度必要か(むち打ちとの比較)

④ 骨折部分は癒合したものの、ほとんど常時疼痛を残すこと

自覚症状として、ほとんど常時疼痛を残すレベルであることが必要です。

動作時痛であっても、これに該当すると判断される可能性は存在します(なぜなら、人は体を動かさざるを得ないからです)。

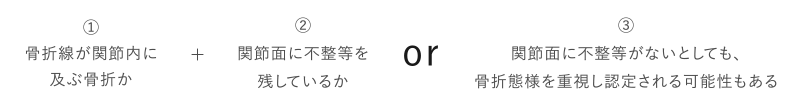

① 関節内骨折か

これまでの経験事例を分析すると、12級13号の認定を受けるためには、原則、骨折線が関節内に及ぶ骨折であることが必要と思われます。

関節内への侵襲が認められる場合には、痛み等を残し易いといえるためです。

これに対し、関節外の骨折(典型的には骨幹部骨折)であれば、その部分に痛みを残したとしても、原則として14級9号の認定に止まります。

ただし、関節外の骨折であったとしても、骨萎縮等の進行が認められるような場合には、それらが痛みの存在を他覚的に証明し得るものと捉えられ、12級13号が認定されたような場合も存在します。

また、骨折に伴い末梢神経損傷が生じているような場合は、骨折線が関節内に及んでいるのか否かは、問題ではありません。

② 関節面に不整等を残しているか

骨癒合後も関節面に不整等を残していることが12級13号認定の要件と考えられています。

たとえば、関節面に凸凹が残っているような状態です。

そのような関節面の不整が認められる場合には、それが痛みの他覚的証明と捉えられますから、12級13号の認定可能性が高まります。

12級13号認定事例

③ 骨折態様等を重視し、12級13号が認定される可能性

骨折の癒合状況ではなく、それが仮に良好であったとしても、元々の骨折態様等が決め手となって12級13号が認定される事例も存在します。

具体例

むち打ち以外の打撲・捻挫(肘の打撲、膝の捻挫、足首の捻挫など)

ここでは、画像等に外傷性の異常所見が存在しない、純粋な打撲・捻挫の場合に限って説明をします(たとえば、肘打撲に伴う尺骨神経麻痺、膝の半月板損傷等の場合には、別の検討が必要になります)。

むち打ち以外の打撲・捻挫における後遺障害等級認定のポイント

これらの事情を総合的に考慮し、将来回復が困難と見込まれるものが14級9号として認定される可能性があります。

基本的な考え方は「むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の後遺障害」と同じです。各項目の詳しい説明は、そちらをご覧ください。

むち打ちの事例との比較でいうと、この類型のポイントは「画像所見」(⑥)です。 首や腰を支えているのは脊柱ですが、それは決して強靭な部分ではなく、むしろ脆弱で不安定な部分といえます。

さらに、年齢と共に経年性変化も進行し、首や腰の痛みも生じ易くなります。このように、首や腰は、比較的弱くダメージを受け易い部分といえるため、14級9号の認定は、その他の部分に比べると受け易いという印象を持っています。

これに対し、手首・足首の捻挫を考えてみて下さい。足首・足首を捻挫しても、通常は時間と共に軽快し、後遺障害を残す場合は少ないと思います。

手首・足首は、首や腰に比べると、強靭で回復力の高い部分といえるわけです。

したがって、手首や足首は、首や腰に比べ、14級9号の認定を受けにくいといえます。

このような相違から、首・腰以外の打撲・捻挫の類型においては、回復を阻害する何か特別な原因を指摘することが重要で、典型的には経年性変化の存在が考えられます。

私の取扱事例(膝・肘の打撲と14級9号認定事例)

末梢神経障害

骨折や打撲に伴い、腓骨神経、尺骨神経、橈骨神経、正中神経などを損傷し、麻痺等の末梢神経障害が生じる場合が存在します。 そのような場合については、特別な配慮が必要となります。 詳しくは、それぞれの項をご覧ください。

顔面骨骨折

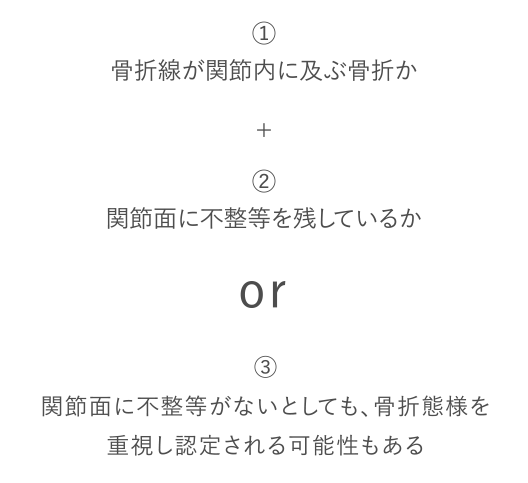

図の通り、顔面部の知覚等は、三叉神経が支配しています。 上顎骨骨折、下顎骨骨折、頬骨骨折といった顔面骨骨折に伴い、三叉神経が損傷され、その支配領域にしびれや知覚鈍麻等の症状を発症する場合が存在します。

| 局部に神経症状を残すもの | 14級9号 |

| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号 |

顔面骨骨折に伴う神経症状については、12級13号認定事例もあれば、14級9号認定事例もあります。 端的にいうと、三叉神経損傷を伴う場合には12級13号、それはないが痛み等を残している場合が14級9号、という分け方です。 これまでの認定事例を分析すると、次のような点がポイントと考えられます。

12級13号認定のポイント(全てが必要条件ではない)

① 顔面骨骨折の部位・程度

自賠責の後遺障害等級認定理由の中には、「骨折の状態」に言及している事例が存在します。いくつかの認定理由から推測すると、自賠責は、骨折部位又はその程度から神経損傷が起こり得るのか、という点を考慮しているものと思われます。

具体的には、骨折部分が神経の通り道から外れている等の事情があれば、骨折に伴う直接的な神経損傷は存在しないとして、14級9号の認定に止まる可能性が考えられます。

実際にそのような理由から14級9号に止まったと思われる事例は存在します。

② 骨癒合の状況

自賠責の後遺障害等級認定理由の中には、骨癒合が良好で変形を残さない点を指摘し、14級9号の認定に止めた事例も存在します。

おそらく、変形を残しているのであれば、それが神経症状の原因になったり、変形部分が永続的に神経を圧迫し続けたりするとして、12級13号の認定可能性が高まるものと思われます。

ただし、顔面骨骨折の部位・程度から神経損傷が明らかに推測される場合には骨癒合は良好でも、十分に12級13号の認定可能性は存在すると思われます。

③ 神経の支配領域にしびれや知覚異常等の神経症状が生じていること

しびれ等の生じている範囲は極めて重要と思われますので、後遺障害診断書には、正確にその部位を記載してもらう必要があります。しびれや知覚異常等が認められず、骨折部分のみの痛みしか存在しないような場合には、神経損傷はないとして、14級9号の認定に止まる可能性が高くなります。

交通事故のダメージを乗り越え、

前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は

3つの約束をします。

交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。

私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。

ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。

これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.